小規模企業共済とは

小規模企業共済制度は、個人事業主や会社の役員の方が将来に備えるための「退職金制度」です。会社員には会社が用意した退職金制度がありますが、経営者には自分で退職金を準備する必要があります。この制度は、そんな経営者の方々のための国の制度なのです。

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)という国の機関が運営しているため、安心して利用できます。毎月一定額を積み立てておき、事業をやめたり役員を退任したりしたときに、まとまった金額を受け取ることができる仕組みです。

加入対象者

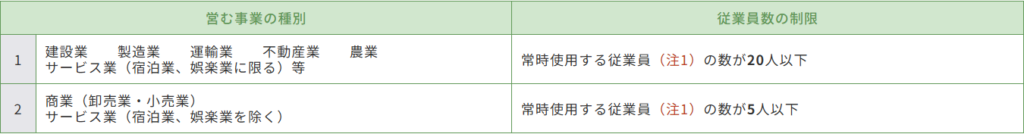

小規模企業共済に加入できるのは、次のような方々です。

- 個人事業主:お店や事務所を経営している方(ただし従業員数が一定数以下の方)

- 会社役員:株式会社や有限会社、合同会社などの登記上の役員の方(ただし従業員数が一定数以下の会社)

従業員数の基準は業種によって異なり、5人又は20人が基準となります。

なお、従業員数による判定は加入時のみ行われ、加入後に従業員数が基準の人数を超えたとしても、その後契約を続けることが可能です。

(下図は中小機構HPより引用 https://kyosai-web.smrj.go.jp/skyosai/entry/index_02.html)

会社員の副業(兼業)として個人で事業を営んでいる個人事業主は、この制度に加入することはできません。

また、加入するのは個人であり、法人として加入することはできません。

掛金について

毎月の掛金は1,000円~70,000円の間で500円単位で自由に設定できます。自分の予算に合わせて選べるのが特徴です。

また、掛金は途中で増やしたり減らしたりすることも可能です。事業の調子が良いときには多めに、厳しいときには少なめに設定できる柔軟さがあります。

共済金の受取

共済金を受け取れるのは、主に次のようなときです

- 個人事業を廃業した場合

- 会社等が解散した場合

- 会社の役員を退任したとき

- 65歳になったとき(掛金を180か月以上払っている場合)

解約以外の事由による受け取り方は、「一括」「分割(10年または15年)」「一括と分割の併用」から選べます。

「一括」で受け取った金額については退職所得として扱われ、「分割」として受け取った金額については公的年金等に係る雑所得として扱われます。

下記URLにて、掛金や加入月数に応じた共済金額のシミュレーションをすることが可能です。

https://kyosai-web.smrj.go.jp/skyosai1/simulator/index.php

なお、共済を解約した場合には「解約手当金」を受け取ることとなり、一時所得として取り扱われます。

加入月数が240ヶ月未満の場合には、元本割れしますので、解約には注意しましょう。

税法上の取り扱い

掛金支払時

掛金を支払った際には、その支払った全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除することが可能となります。

したがって、支払額×税率分だけ所得税・住民税の節税になります。

共済金の受け取り(一括)

共済金を一括で受け取る場合は退職所得として取り扱われます。

退職所得等の計算方法は下記となります。

➀収入金額:共済金の受取額

➁退職所得控除

・勤続年数が20年以下の場合:勤続年数×40万円

・勤続年数が20年超の場合 :800万円+(勤続年数-20年)×70万円

③退職所得の金額:(➀収入金額-➁退職所得控除)÷2

④所得税・住民税:③退職所得の金額×税率

退職金は老後の生活資金に充てられるため、税制上優遇されています。

勤務1年あたり40万円又は70万円が収入金額から控除され、更に2分の1が税金を免除される計算となります。

加えて、退職所得は分離課税とされ、退職金を受け取った年に給与所得や事業所得があったとしても、それらの所得とは別で累進課税の適用をされるため、税額が抑えられます。

共済金の受け取り(分割)

共済金を分割で受け取る場合は公的年金に係る雑所得として取り扱われます。

公的年金等に係る雑所得等の計算方法は下記となります。

➀収入金額:共済金の受取額

➁公的年金等控除額:年齢及び収入金額に応じて計算(60万円~)

③雑所得の金額:➀収入金額-➁公的年金等控除額

④所得税・住民税:③雑所得の金額×税率

公的年金も老後の生活資金に充てられるため、税制上優遇されています。

65歳未満の場合は60万円以上、65歳以上の場合は110万円以上の控除をすることが可能です。

なお、公的年金等の雑所得は総合課税となるため、給与所得や事業所得がある場合は合算して累進課税の適用を受けます。

解約手当金の受け取り

解約手当金は一時所得として取り扱われます。

一時所得等の計算方法は下記となります。

➀収入金額:解約手当金の受取額

➁特別控除額:50万円

③一時所得の金額:(➀収入金額-➁50万円)÷2

④所得税・住民税:③一時所得の金額×税率

一時所得は総合課税であるため、他の所得がある場合は合算して所得税の税率を適用します。

事業資金の貸付制度

小規模企業共済に加入していると、事業資金が必要なときに貸付を受けられます。

借入金額は掛金納付月数により、掛金の7~9割が借入限度となります。

貸付金利は、一般貸付が年1.5%、他の貸付が0.9%となっており低金利で貸し付けを受けることが可能です。

- 一般貸付:もしもの時に、迅速に事業資金等を借入できる

- 緊急経営安定貸付:経済環境の変化等に起因して資金繰に著しい支障が生じた場合などに利用できる

- 傷病災害時貸付:病気やケガ、災害で事業が影響を受けたときに利用できる

- 福祉対応貸付:共済契約者や同居家族の福祉向上のための資金を借入できる。

- 創業転業事・新規事業展開等貸付:新規開業・転業する際などに利用できる。

- 事業承継貸付:事業承継(事業用資産又は株式等の取得)に要する資金を借入できる。

- 廃業準備貸付:個人事業の廃止又は会社の解散を円滑に行うための資金を借入できる。

まとめ

小規模企業共済は、経営者にとって「自分自身の退職金制度」であると同時に、現役時代の「節税対策」「資金調達の手段」としても活用できる優れた制度です。

特に若い経営者の方は、早くから加入することで将来への備えを着実に進めることができます。毎月の掛金は自分で決められるので、まずは無理のない金額からスタートし、余裕が出てきたら徐々に増やしていくのがおすすめです。

小規模企業共済は、経営者の「今」と「未来」を守る強力な味方になります。ぜひこの制度を活用して、安定した経営と将来への備えを実現してください。